成年後見制度の担い手状況等について

生活支援・権利擁護 知的障がい、精神障がい、認知症などによって、ひとりで契約や手続きを行うことに不安や心配がある方に対し、法的に保護し支援する制度として、“成年後見制度”があります。成年後見制度の担い手として、親族後見人、専門職後見人のほか、社会福祉協議会等の法人が行う法人後見、市民が成年後見人等となって活動を行う市民後見人の活躍が期待されています。

今回は長崎県内の法人後見、市民後見人等の担い手状況についてご紹介します。

法人後見の推進状況について

法人後見とは、「社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見人等になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと」*¹です。法人後見の場合、個人ではなく組織としての受任となるため、長期的に支援を継続することが可能である点や、複数人での支援が可能であるため、個人では対応が困難な事案にも対応できる点などが特徴としてあげられます。

全国状況

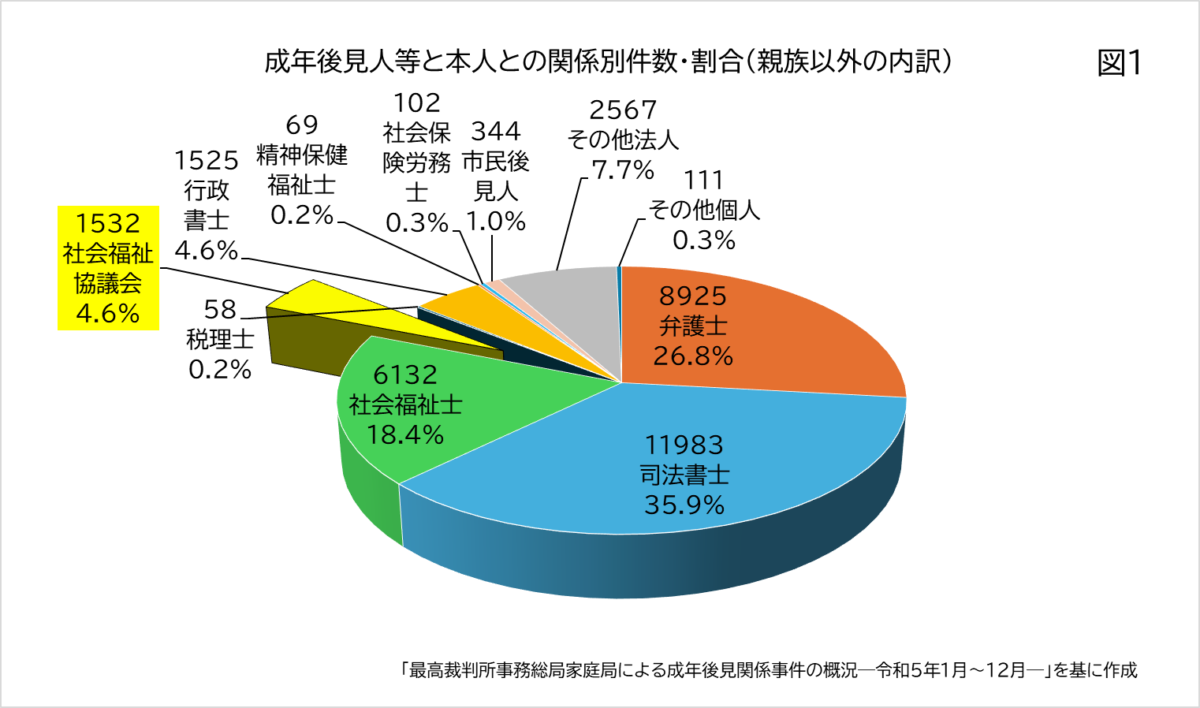

令和5年の全国状況(成年後見人等と本人の関係)を見てみると、選任された成年後見人等のうち、親族が約2割(18.1%)、親族以外が約8割(81.9%)となっており、そのうち親族以外の内訳(図1)においては、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職がおよそ8割(81.1%)、社会福祉協議会は全体の4.6%となっています。*²

県内状況

現在、県内21市町のうち10箇所の社会福祉協議会にて法人後見としての受任があり、令和6年度は新たに2箇所の社会福祉協議会で法人後見事業の登録が家庭裁判所になされています。また、これまで長崎県内には社会福祉協議会以外に法人後見事業を実施している法人がありませんでしたが、今年度、新たに社会福祉協議会以外の社会福祉法人による法人後見事業への取組みが確認されています。

長崎県権利擁護センターの取り組み

県内の法人後見事業実施法人をバックアップする取り組みとして、法人後見支援研修会を開催しています。研修会では、法人後見業務を行う上で必要な制度等の理解や意思決定支援など、知識や技能の習得に向けたカリキュラムを受講することができます。また、単独で法人後見事業の実施が難しい市町社協については、長崎県社協と市町社協による複数後見を検討するなど、協力しながら県内の体制構築に取り組んでいます。

市民後見人の推進状況について

市民後見人とは、「弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等」*³です。市民後見人の場合、地域で暮らす市民として本人と同じ目線で考え、本人に寄り添った支援が可能である点や、柔軟に動くことができる点などが特徴としてあげられます。

全国状況

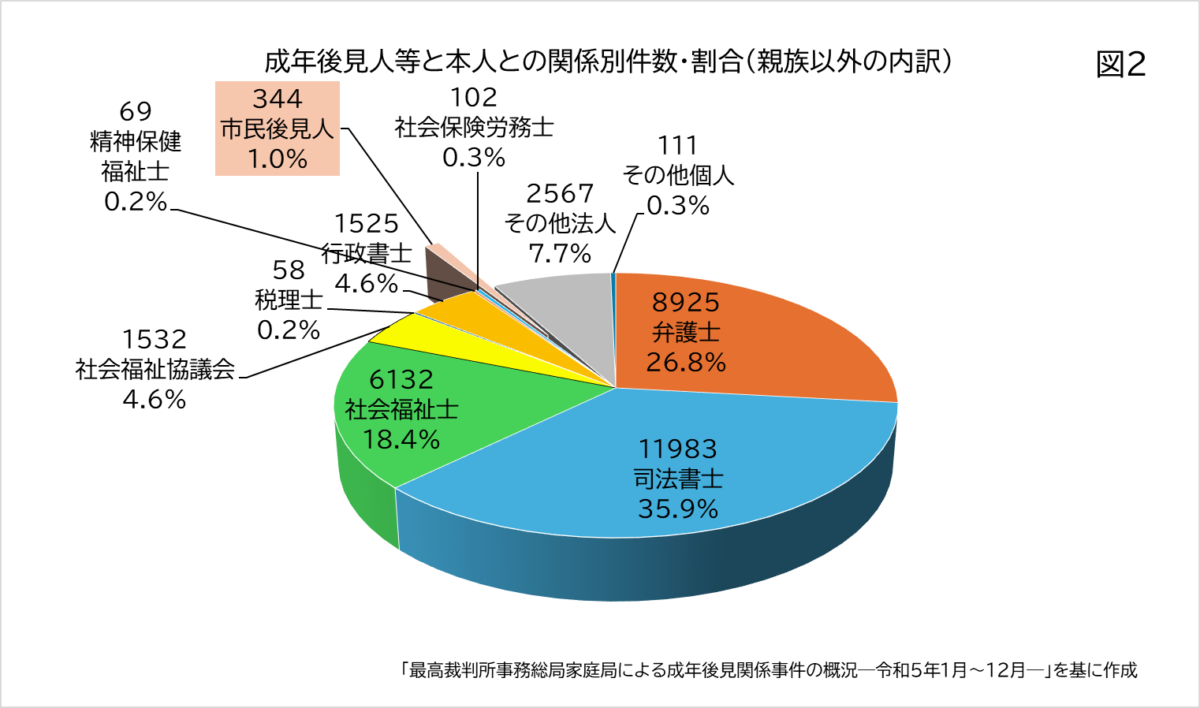

令和5年の全国状況を見てみると、選任された成年後見人等のうち、親族以外の内訳(図2)において、市民後見人の選任は1%と家庭裁判所からの選任はまだまだ少ない状況となっています。*⁴

県内状況

県内で市民後見人として活動する方法としては、現在のところ、

・NPO法人 市民後見人の会・ながさきに所属し、家庭裁判所からの選任を受け市民後見人として活動

・市町社会福祉協議会の権利擁護に関わる事業の支援員として活動し、経験を積みながら家庭裁判所からの選任を受け市民後見人として活動 の2つの方法があります。

市民後見人になるための資格等は必要ありませんが、『市民後見人候補者養成研修(講座)』を修了することが要件の一つとなります。長崎県の市民後見人候補者養成研修は全国と比べ、受講カリキュラムがコンパクトであることが特徴です。実務の部分については市町社会福祉協議会の支援員として活動することで経験を積むことができるため、その部分を短縮し受講時間の負担を軽減したカリキュラムとなっています。

長崎県権利擁護センターの取り組み

それぞれの市町で市民後見人として活躍できる人材を育成するために、令和元年度より市民後見人候補者養成研修を実施しています。市民後見人候補者養成研修では、これまでに県内15箇所で養成研修を実施し、計248名の方が修了されています。令和6年度は島原市、大村市、松浦市、壱岐市の4市において24名の方が修了されました。

⇒令和6年度長崎県市民後見人候補者養成研修【基礎編】レポート

⇒令和6年度長崎県市民後見人候補者養成研修【応用編】レポート

最後に

法人後見や市民後見人等の担い手は単に人材不足(担い手不足)の補填ではなく、それぞれ特色を持ち、権利擁護を必要とする人、一人ひとりにあった成年後見人等が選任されるために必要な存在です。県内の担い手状況はまだまだ十分であるとは言えませんが、どの地域においても安心した生活が送れるよう、長崎県権利擁護センターは今後も権利擁護の担い手の推進に向けた取り組みを進めてまいります。

出典元

*1:法人後見について | 成年後見はやわかり

*3:市民後見人について | 成年後見はやわかり

*2、*4:最高裁判所事務総局家庭局による成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月― より

投稿日時|2025年2月19日13時21分