苦情への対応<拡充版>

スポットライト“苦情解決”の仕組みは、社会福祉法の改正(2000年)により創設されました。

苦情解決は、第一義的にはすべての社会福祉事業の経営者に課される重要な責務(厚生労働省指針※)ですが、「運営適正化委員会」は社会福祉法第83条の規定に基づき、第三者機関として、利用者と事業者の間で解決困難な事例への対応を図るための相談・助言・調査・斡旋を行っています。

※厚生労働省指針(社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について)は ▶こちら

苦情への対応は、運営適正化委員会の中の『苦情解決合議体』という機関で協議され

ます。

この機関は、弁護士・医師・大学教授・社会福祉の専門職で構成されています。

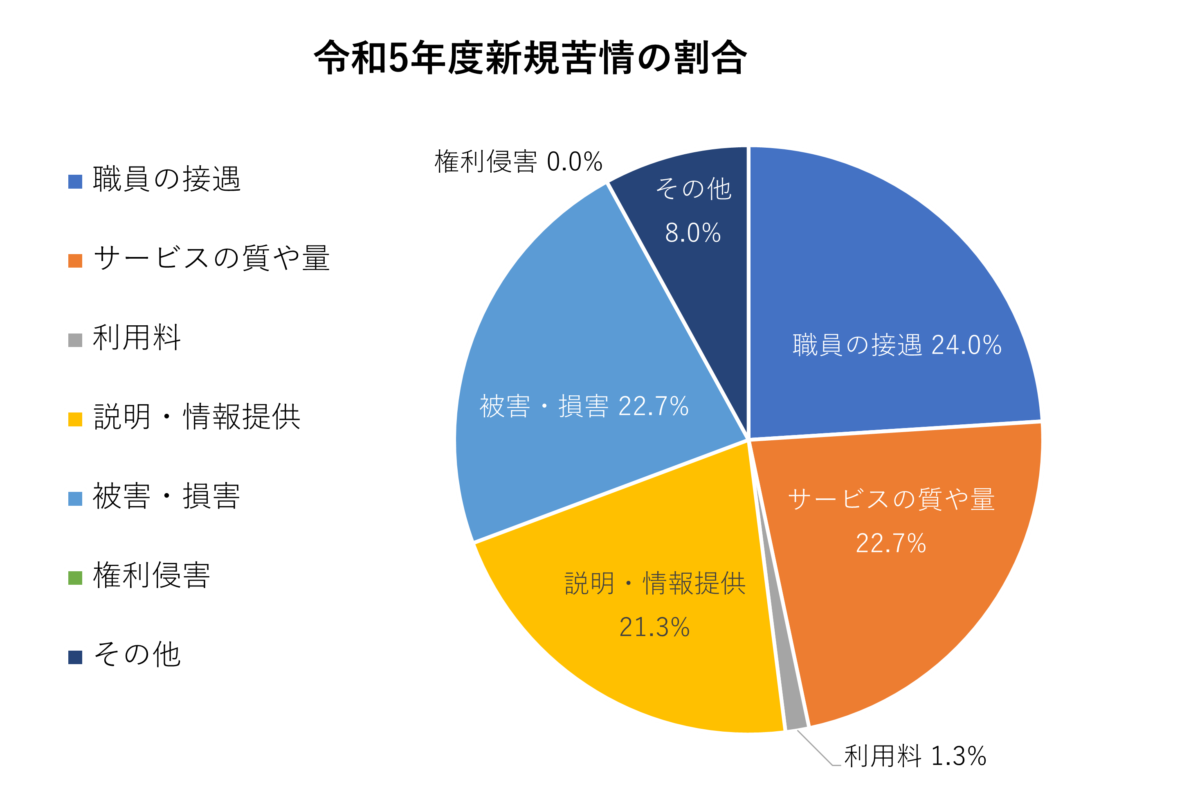

長崎県運営適正化委員会に寄せられる苦情

苦情の主な分類

①職員の接遇

②サービスの質や量

③利用料

④説明・情報提供

⑤被害・損害

⑥権利侵害

『職員の接遇』は、言葉遣いや相談への対応のことで、「後でやります」「別の者が来ます」と回答したにも関わらず、長い時間を要したり、忘れられたりするケースなどがあります。

対応に要する時間の長短は、利用者と職員の間の信頼関係形成にも影響を与えます。

初期の段階で両者でよく話し合うことや、上司に早目に報告をして助言をもらうことも大切です。

ケース紹介①

指導員Mさん(男性)は、怒った口調で“時間厳守”“テーブル上に作業関係以外の物を置かない”“作業中の静寂”等同じことを何度も繰り返し指摘する。

これが苦痛で、事業所を休んだ日も。他の職員に話すと、Mさんの耳に入り怒り出すようで躊躇する

申出人の承諾を得て、管理者に相談内容を連絡

運営適正化委員会からの電話には言及せず、職場の勉強会として、職員たちを集め、接遇や助言の仕方についての意見交換を実施

勉強会で「利用者が一般就労に至った時に困らないように厳しく接している」と発言。

一方、この勉強会が自身の厳しい指導が利用者に苦痛を与えていることを深く考える機会となり、その後の言動は変化

Mさんの話し方や接し方が穏やかになり、通所が苦にならなくなった

苦情への対応は準備が肝心

苦情への対応では、

・怒りの浄化ができること

・チームで対応すること

・様々な苦情ケースを収集しておくこと

が拡大を防止すると、専門家は指摘します。

また、長崎県社協が開催した「家族からのクレーム予防・説明力アップ研修会」において、同研修講師 山本陽子氏は

“心理的・身体的・経済的に様々な不安や葛藤を抱えている方々へは、

① 相手の理解度や認識度を確認する

② 結果や現状を伝える

③ ②を補足する情報と再発防止策を伝える

ということが大切です。”

と語りました。

事業者内でのケースの検討会や勉強会を通して、職員が対応の知識を得ると同時に、苦情を取り扱うことへの共通認識を持って仕事に臨める環境をつくりましょう。

事業所側からの相談も受け付けています

最近は、施設・事業所の職員からも、利用者やご家族からの過度の苦情に困っているという相談が寄せられています。

内容は、お願いごとを受け入れることができないことを伝えたときの激しい苦情や、一旦は終了したやり取りのぶり返し等があります。

ケース紹介②

入居女性(87歳)の長男が次男夫婦の面会拒絶を懇願する。出来ないと回答するも次男夫婦の訪問後には長男から激しい叱責を受ける

入居の利用者が会わないと言わない限り施設は断れないこと、兄弟で話し合ってもらうしかないことを伝えた方が良いと回答

上記申出人への回答の翌日、長男より苦情。特養入居前に同居で母親の世話をしてきたのも自分。

その自分が「次男夫婦が母親に遺産相続の遺言書を書かせようとしているため、施設に面会不可として欲しい」と依頼をしているのに施設は面会させている

施設は次男の面会拒絶を出来る立場にないこと、兄弟(家族間)での話し合いが求められることを伝える

最終的に長男は弁護士を通して次男と話し合いをした。

長男と施設の間に入った苦情解決ではなく、法的に解決してもらう結果となった。

事業所の第三者委員会でも解決に結び付かないような場合は、運営適正化委員会へご相談ください。

運営適正化委員会については ▶こちら

長崎県社協による学びのサポート

<研修会>

本年度は、

・家族からのクレーム予防・説明力アップ

・接遇マナーの基本

・福祉職場で働くための人との関わり方

等の研修会を開催しました。

受講した職員による伝達をもとに学びあうこともお勧めです。

<勉強会に講師を派遣>

苦情が多い“職員の接遇”。

法人・事業所内で接遇を学ぶための講師を派遣する『研修開催サポート』を実施しています。

実施に際しては、オンライン実施のオプションや、基本メニューにアレンジを加えるなど、各施設・事業所のニーズに合わせた研修開催をサポートします。

研修開催サポートについては ▶こちら

投稿日時|2024年11月26日14時22分