令和7年度第3回苦情解決合議体会議を開催 ~過去2年間の苦情の傾向と解決方法からフィードバック!(障害分野)~

福祉サービスの苦情解決令和7年10月2日(木)、長崎県運営適正化委員会では「第3回苦情解決合議体会議」を開催し、主に第2回(7月17日)以降本会に寄せられ事務局で対応した苦情(新規:20件)に関して、5名の合議体委員に報告し、確認・助言をいただきました。 また、前回から過去2年間に対応した苦情について、4分類(児童・障害・高齢・その他)に分け、その傾向と解決方法について分析し、そこから得た学びを今後の相談対応や関連するサービス対象へのフィードバックに取り組んでおります。 第2回目である今回は「障害分野」でした。

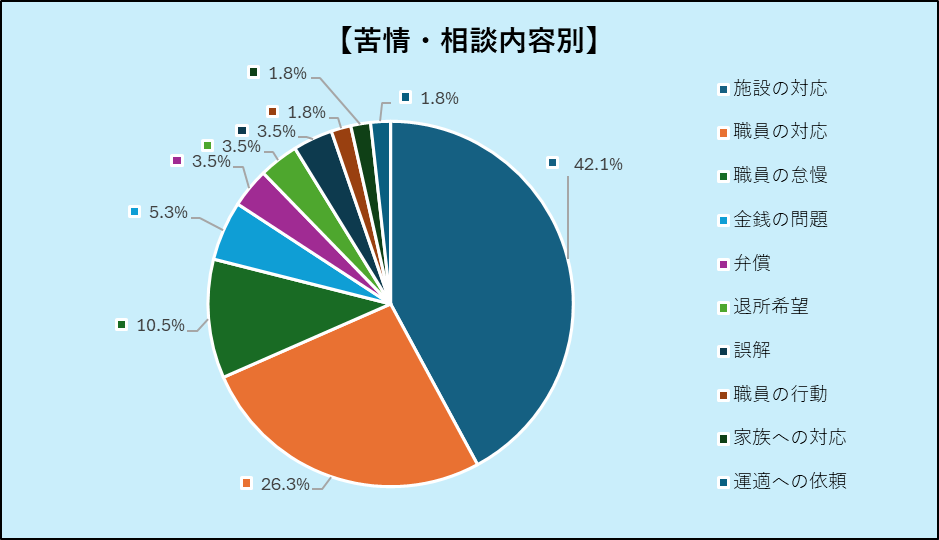

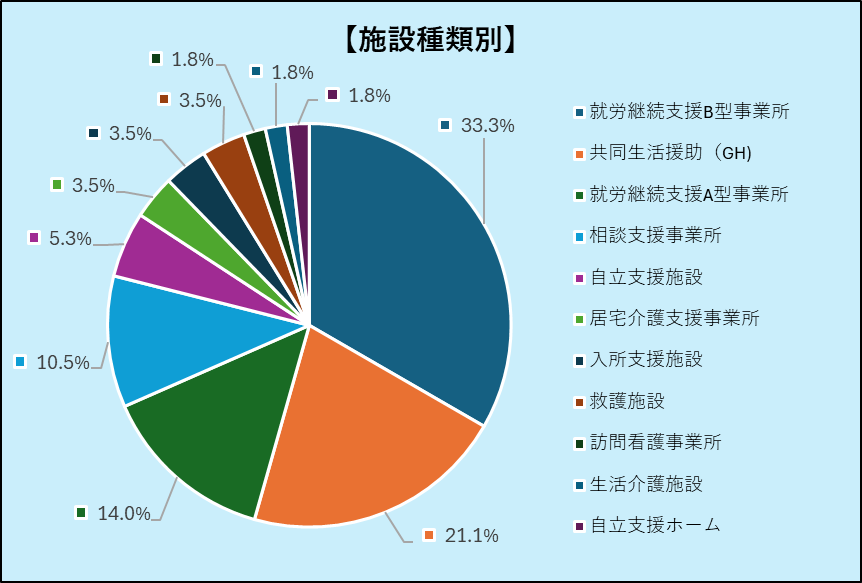

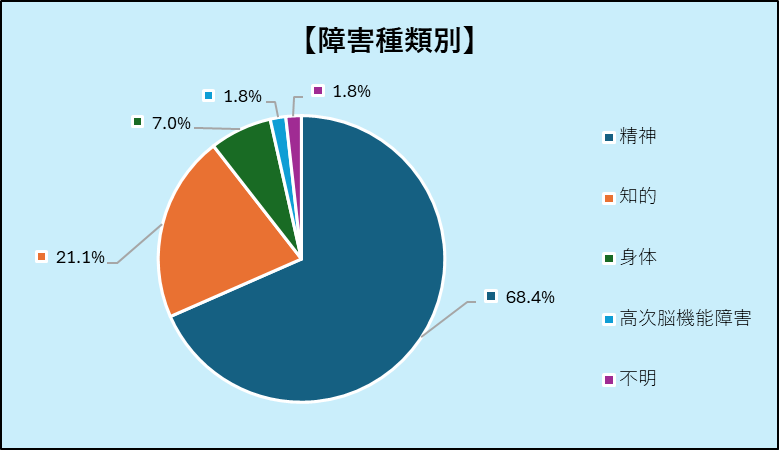

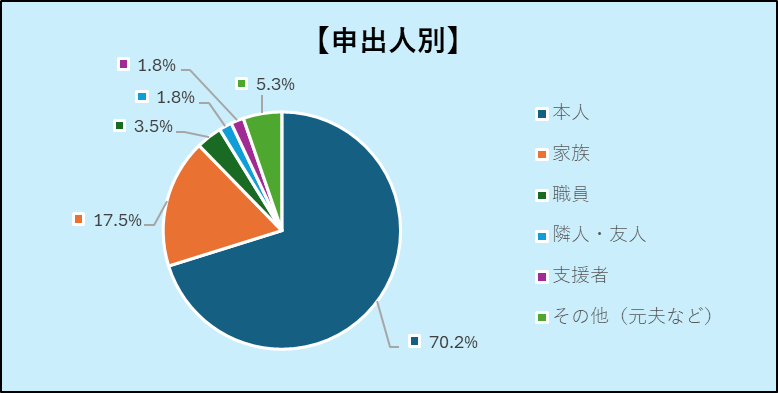

障害分野における過去2年間の対応実績(全57件)

苦情の傾向等

申出人の主張

- 施設・事業所の説明不足(方針や仕事内容・利用条件の変更、利用の中止や退所勧告等)

- 施設・事業所の配慮不足(困り事への対応、退所後の対応等)

- 利用者軽視(職員の言葉遣い、暴言、失言、叱責、無視等)

- 職員の怠慢(職業指導、利用者指導、不在時間の多さ、質問への回答等)

- 退所希望の拒否

- 名前を出すとサービスが受けられなくなるかも?との懸念から匿名を希望

施設・事業所側の主張

- 謝罪の仕方が足りない等と要求がエスカレートし、なかなか解決に至らない

- 一旦、解決したはずなのに、時間が経つと同じ苦情を訴えてくる

- 激しい物言いに職員が疲弊してしまっている

苦情の特徴

- A型及びB型事業所利用者から寄せられた「施設の対応」に関する苦情の多くが、“説明不十分”と捉えられたもの。

- A型及びB型事業所に関連する苦情のほとんどは本人からの申し出によるもの。 また、共同生活援助(GH)に関連する苦情の半数が本人からの申し出によるもの。

- 障害の状態によっては、自らがSNS等を用いて情報発信することで周囲をも巻き込む形となり、解決を一層困難にしているケースも見受けられる。

- B型事業所利用者から寄せられた「職員の対応」に関する相談の半数以上が、“軽視されている”と捉えられたもの。

施設、事業所における対策

- 申出人の氏名等が特定できない形で苦情・意見が届けられるメールや投書箱等の活用。

- 言葉遣いに加えて、相談への速やかな対応を心掛けること。

- 回答や対応に時間がかかる場合は、施設・事業所の事情や状況の説明を早目に伝えること。

- 障害の特性を踏まえ、早目に第三者に入ってもらうこと。

- “説明不十分”や“利用者軽視”と感じるのは、どのような言動に対してなのか?利用者からよく話を聞き、十分に説明すること。

苦情解決合議体委員からの意見

- 「利用者軽視」「説明不足」による関係性の悪化から苦情へと発展する傾向が多いようだが、これらはすぐに対応できることなので、県内の施設・事業所へ情報提供し再発防止に繋げて欲しい。

利用者として、施設・事業所の利用に関する苦情やお悩み 施設・事業所として、利用者からの申し入れへの対応等 いずれもお気軽にご相談ください! 専任の相談員が対応いたします。

《相談・お問い合わせ先》 長崎県運営適正化委員会 〒852-8555 長崎市茂里町3番24号(長崎県総合福祉センター2階) TEL:095-842-6410 受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く) ※相談無料

運営適正化委員会の詳細についてはこちら https://nagasaki-pref-shakyo.jp/work/complaint-handling/

次回(11月25日(火))の合議体会議では「高齢分野」を予定しております。

投稿日時|2025年10月3日19時45分