「いざ」という時に動けますか?

コラム・読み物

9月は防災月間。福祉施設・介護事業所は災害への備えが義務付けられています。

一方でご自身の備え、家庭での備えはできていますか?

誌面ではお伝えできなかった、施設としての留意点や家族の備えのアイデアなどをご紹介!

施設としての備え

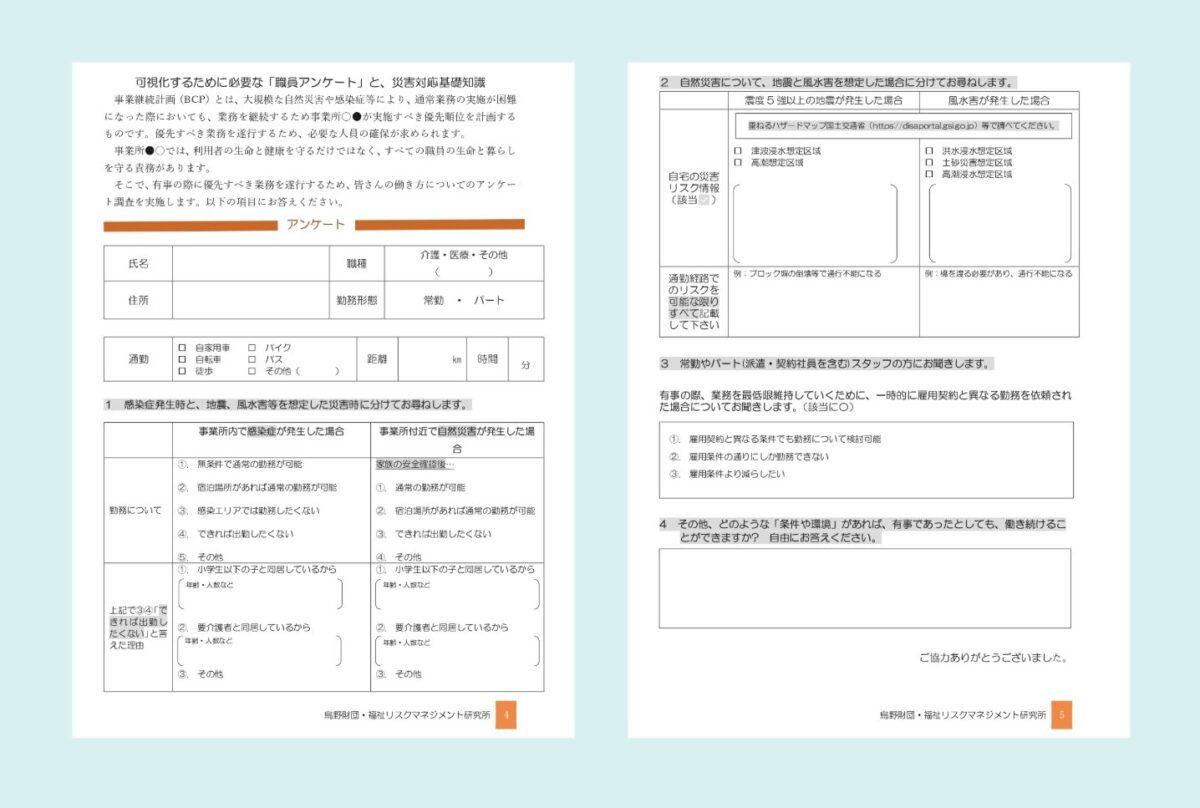

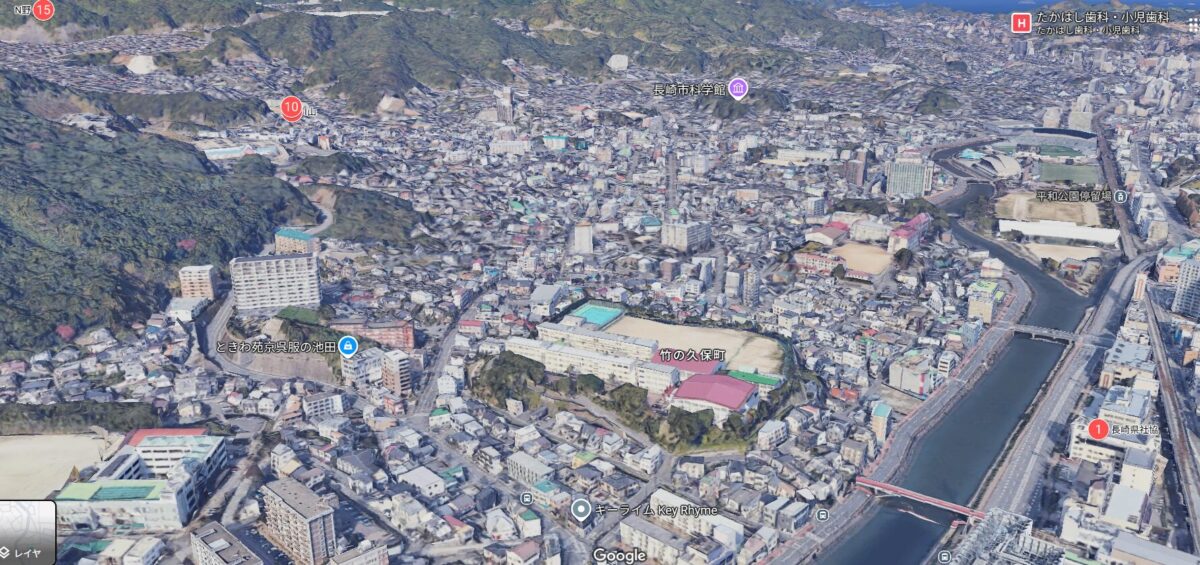

長崎県社協主催「自然災害の緊急時対応・BCP研修会(基礎編・応用編)」では、講師の株式会社福祉リスクマネジメント研究所代表 烏野猛氏からBCP発動基準の材料として、法人・事業所内で職員の「働き方アンケート」が紹介されました。

このアンケートでは、家族の安全確認後にどう動けるかを尋ねており、職員にとっても災害時の自身や家族の状況や自宅~通勤路~施設の地理的リスクを考える機会となります。

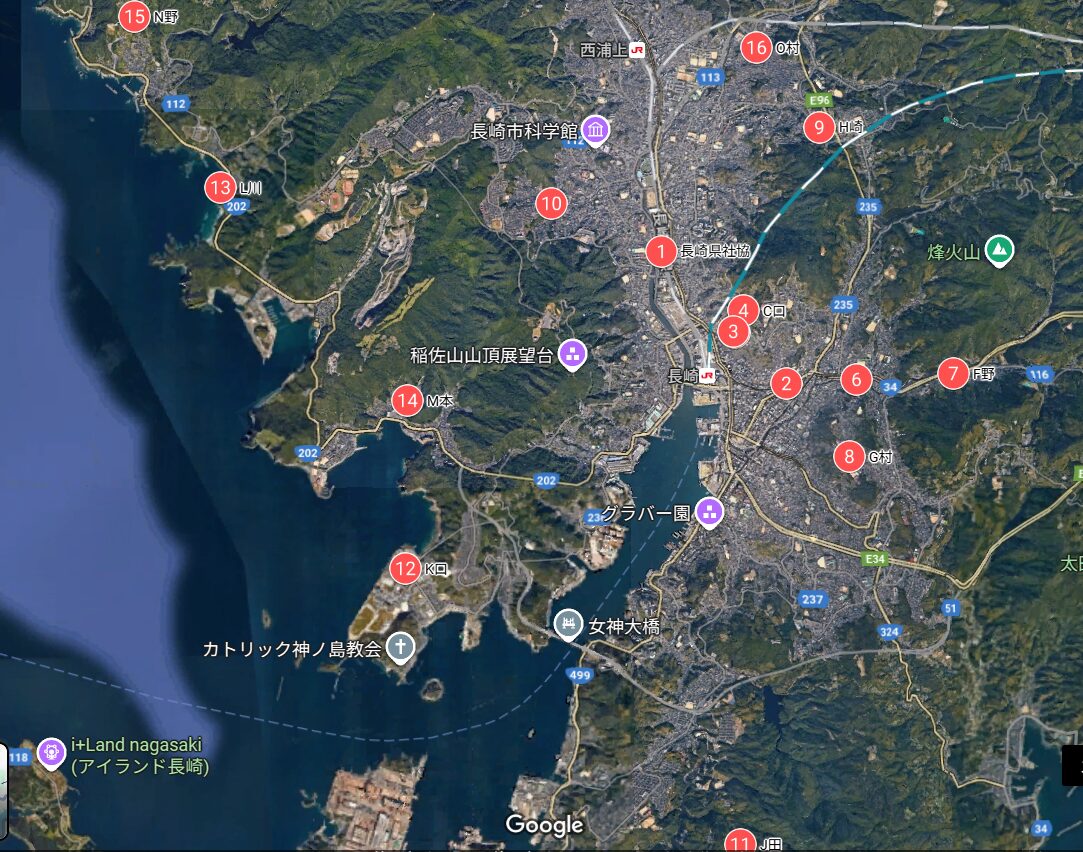

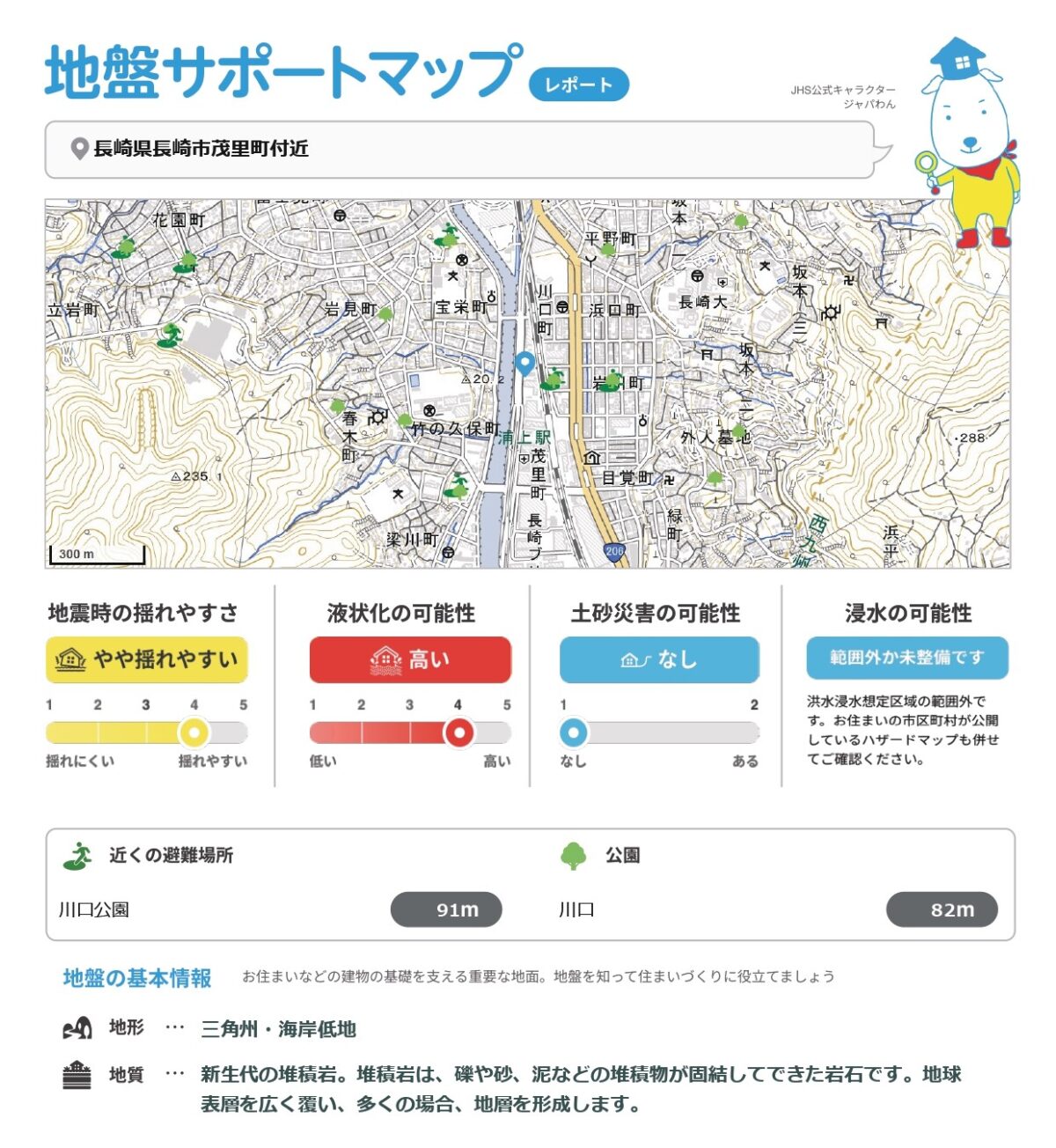

回答をもとに、職員配置の地図を作成。グーグルマップに住所を連結(通所・訪問系の場合は、利用者宅情報も)して3D表示し、気象庁「キキクル」や地震・液状化・浸水のリスクがわかる「地盤サポートマップ」などの情報や、自治体のハザードマップを参照することで、有事の際「朝・昼・夕・夜間」に勤務できる職員の“人数”だけではなく“顔”も見えてきます。

(①は長崎県社協、②~⑮は職員居住地として長崎市内避難所住所をダミー入力)

そのうえで、有事の際における業務の優先順位は、「業務上の優先順位として何をすべきで、何ができるか」「現実としてだれが集まり、実際に何ができるか」とは異なり、『利用者を中心とした業務上の優先順位』と、『(集まることができた)職員を中心とした業務可能な優先順位』を別々に作成することが必要です。

例えば、通所系では、「夜勤がなく夕方までの勤務」という業務形態であることから、小さい子どものいる職員の割合も多いため、圧倒的な人手不足に転じることが考えられます。また、訪問系では、実際に稼働できるヘルパーが限られ、かつヘルパー同士や事業所との連絡も通信手段の喪失等で絶えてしまう可能性があります。そのような中で上記の「有事の際の優先順位」を考えることが必要です。

ここで紹介したGoogleマップでの位置確認や地盤サポートマップは、個人・家族の備えにも役立つものです。一度ぜひお試しください。

個人としての備え

前述の自然災害の緊急時対応・BCP研修会(基礎編)受講者へのアンケートで、「災害発生時に『個人として(家庭のことを考えて)いちばん不安なこと」を尋ねたところ、1位は「家族の安否」でした。しかし同じアンケートでの「家庭で備えているもの」という問いで「家族との安否連絡方法の確認」は19.4%にとどまりました。

そこで、もしもに備えるために市民の備災力と支援力アップに取り組んでいるNPO法人つなぎteおおむた理事長の彌永恵理さん(防災士)に、家族との安否確認など家族の備えへのアドバイスをいただきました。

スマホや携帯電話は、充電が切れたら当然使えません。

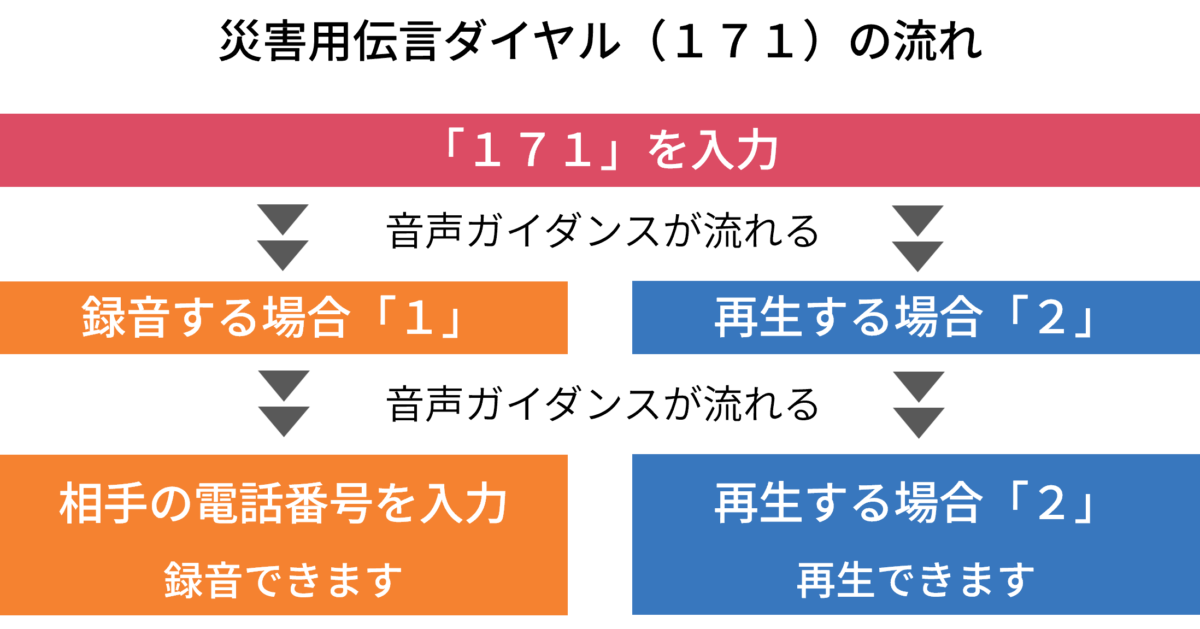

公衆電話は「使い方がわからない」、伝言サービスの災害用伝言ダイヤル(以下、171)や災害用伝言板(以下、web171)は「聞いたことあるけど、体験したことはない」とハードルが高いんです。

災害時に急にできるものではありません。とにかく日頃の体験・訓練が大切です!

やってみよう!① 公衆電話の使い方の体験

特に子どもたちは、公衆電話の使い方が分かりません。

公衆電話のしくみとどうやって使うかを伝え、かけ方の練習をしてみましょう。

かけ方の練習ができたら、次は下の「災害用伝言ダイヤル」も公衆電話で体験してみましょう!

やってみよう!② 必要な情報を30秒で伝えるゲーム

災害用伝言ダイヤル(以下、「171」)は、1つの電話番号に1伝言30秒、20伝言までメッセージが残せます。

でも、最低限必要な情報を災害時に急に30秒で伝えられると思います?

そこで、「誰が・どこに・どんな状態でいて・これからどうするか」を30秒で伝えるゲームを、家族や災害時に連絡を取りたいと思っている方とやってみることをおすすめします。

ゲームの次は、誰の電話番号に伝言を入れるか・誰を伝言のグループに入れるかを決めておくことが大切です。

家族の備えをさらにレベルアップ!

伝える① 防災パーソナルカードを作ってみる!

防災パーソナルカードとは、次のことなどを記載した小さなカードのこと。ランドセルや通学・通勤バッグにいつも入れておけて、“このカードがあれば安心できる”というものです。

| ■推しの写真 | これさえ見れば元気が出る! |

|---|---|

| ■あなたへの言葉 | 見たり読んだりすると落ち着く言葉 |

| ■避難所 | 複数掲載するか、どこにするかなどを家族や親しい人たちと話し合いましょう |

| ■名前や住所など | 自分や家族・親戚の名前・住所、勤務先電話番号など |

| ■病気、アレルギー、薬など | あなたを救う情報です。かかりつけの病院・電話番号も。 |

| ■最後に話したいこと | もしものときに話したいこと |

こういったことを「本心で」書いて、いつも使うバッグなどのほかに、避難用リュックに入れたり、車のダッシュボードに置くなどしておきましょう。

伝える② 家の入口にかける「安否確認ボード」を作ってみよう!

家に戻ってきた家族に自分たちがどんな行動をしているかを伝える伝言板です。

段ボールで作って、油性ペン(黒・赤)をセットして玄関の中に置いておきます。災害発生時にはひもでくくりつけるといいでしょう。

どんな情報を書くか、どこに設置するかは事前に話し合っておき、くくりつけかたも練習しておくことが大事。

伝える③ 防災キャンプ・防災ピクニックをやってみよう!

防災キャンプは、自宅で24時間家にあるものだけで過ごしてみる、というもの。

まず足りなくなるのは水。

乾パンを非常食に用意していたけど、食べると口の中の水分持っていかれる!

簡易トイレは「あるけど組み立て方がわからない」ってこともあるかも。

…初めて見えてくるものがたくさんあるはずです。

体験した後は、足りないものを家族で買いに行ってはいかがでしょう。

防災ピクニックは、避難用リュックなどを持って実際に外に行ってみるもの。

これらを年に1回、家族の何かの記念日にやってみることをおすすめします。

伝える④ 避難所に避難してみる

台風だけどそこまでひどくない・自主避難所しか立ち上がっていないくらいの時に、その自主避難所に行ってみます。

そうすると、もっとひどい災害の時に、どう準備していくかを考えることができます。避難所に慣れることもできます。

どう取り組んでいくか

上でお伝えした備えへの取り組みは、楽しさがないと続きません。

『張り切らない』『ゆるくやって次に伝える』ことが大事。

「これくらいなら大丈夫」「自分は大丈夫」といった安心バイアス(正常性バイアス)に根拠はありません。

まずは体験・訓練をやってみましょう!

体験利用日にTry!

職場でも家庭でも、「どうやって連絡を取るか」はまず最初に必要な大事なこと。

171やweb171は、非常時以外に体験日を設定しています。

まずは毎月1日と15日の体験利用日にTryしてみましょう!

▶ 災害用伝言ダイヤル(NTT西日本ウェブサイト)

投稿日時|2025年9月1日9時11分