助成金を地域の課題解決に活かす~赤い羽根共同募金<拡充版>

スポットライト「じぶんの町を良くするしくみ。」というキャッチフレーズを聞いたことはありますか?

これは、赤い羽根共同募金のメインテーマで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援するしくみをあらわしています。

今回の特集では、福祉施設の地域貢献事業につながる共同募金の助成を紹介しました。

<もくじ>

・園を地域住民と園児・保護者の交流の場に『保育サロンたんぽぽ』

・“課題解決”と“その原資をつくる活動”で成り立つ共同募金

・ご存じですか?日本で初めての共同募金

・共同募金会の助成の目的

園を地域住民と園児・保護者の交流の場に『保育サロンたんぽぽ』

一般社団法人 保育サロンこどものそのたんぽぽ 保育サロンたんぽぽ

佐世保市の高台にある昭和にできた古い住宅地の一般住宅を改築し、平成16年に認可外保育としてスタート。平成27年に認可保育園へ移行。

園の給食室の改修に係る費用を共同募金に助成申請し、令和7年度の事業として採択された。

保育サロンたんぽぽのWEBサイトはこちら

同園では、平成16年の立ち上げ当初から近隣の方々が積極的にかかわってくださったとのことで、その中には現在同園の理事に就任された方もいらっしゃるそう。

また、園のお隣に住まれている方は、園児たちに庭の金魚やメダカを見せてくださったり、日よけを作ってくださったりして、園児から“じいじ”と呼ばれ親しまれているそうです。

同園は『食』にこだわり、出来るだけ化学添加物の少ない食材や無農薬の野菜などのオーガニック食材を使った給食・おやつを提供しています。無農薬の野菜作りにも取り組んでおり、地域の方々や園児たちが一緒にさつまいもや玉ねぎを育てています。

「一緒に育てた野菜などを使って、体に優しいオーガニックの食事を園児だけでなく地域の方や保護者にも提供することで、園を交流の場にしたいと考えました。地域の方々に喜んでいただきたい・恩返しをしたい、と。引退されて自宅にいらっしゃる方が外に出る機会にもなると思いました」と同園の谷口園長。

ところが、園は前述のとおり一般住宅を改築して作った建物のため、台所は狭く、交流の場として食事の提供や総菜の調理を行うにあたって保健所の許可を得るためには改修が必要でした。

そこでその改修費の一部を共同募金に助成申請し、採択されることとなりました。

これまでも、園では前述の野菜作りのほか、食事アドバイザーを招いた親子行事や保護者との味噌づくり、風船遊びや折り紙など昔遊びでの地域交流会などを行ってきました。

「この改修で、味噌づくりやその味噌を使った試食会にも地域の方をお招きできるようになります。そういったことをきっかけに、この園を少人数からでも地域の方に喜んでいただける場にしていきたいと思っています」(谷口園長)

“課題解決”と“その原資をつくる活動”で成り立つ共同募金

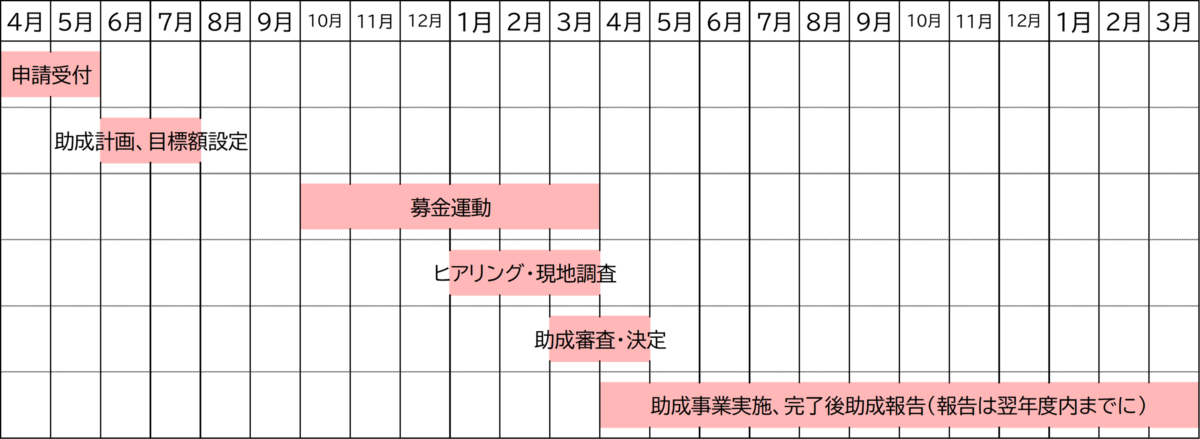

赤い羽根共同募金は、課題解決に必要な額を事前に定めてから寄付を募る「計画募金」で、下図のように年間を通したスケジュールがあります。

令和7年度の助成計画と目標額に基づき、10月から3月までの6か月間募金活動が展開されます。

▶ 長崎県の共同募金についてはこちら(長崎県共同募金会ウェブサイト)

ここで集まった募金が課題解決の原資となります。

募金には、これまでの主流の個別募金や職域募金、街頭募金のほかにもさまざまな方法があります。

中央共同募金会を通じたインターネット寄付では、●携帯電話(キャリア)決済 ●コンビニ支払 ●口座振替 ●PayPay などが使えます。

▶ 中央共同募金会ウェブサイト(インターネット寄付のページ)

「じぶんの町を良くするしくみ。」は、地域の中で“課題解決”と“その原資を作る活動(募金活動)”を循環させることで成り立つもの。ぜひその循環にご参画ください。

ご存じですか?日本で初めての共同募金

(出典:長崎県福祉のあゆみ―長崎県社会福祉事業史― 発行:長崎県)

現在の共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まりましたが、実は日本で初めての共同募金活動はここ長崎県で行われたこと、ご存じですか?

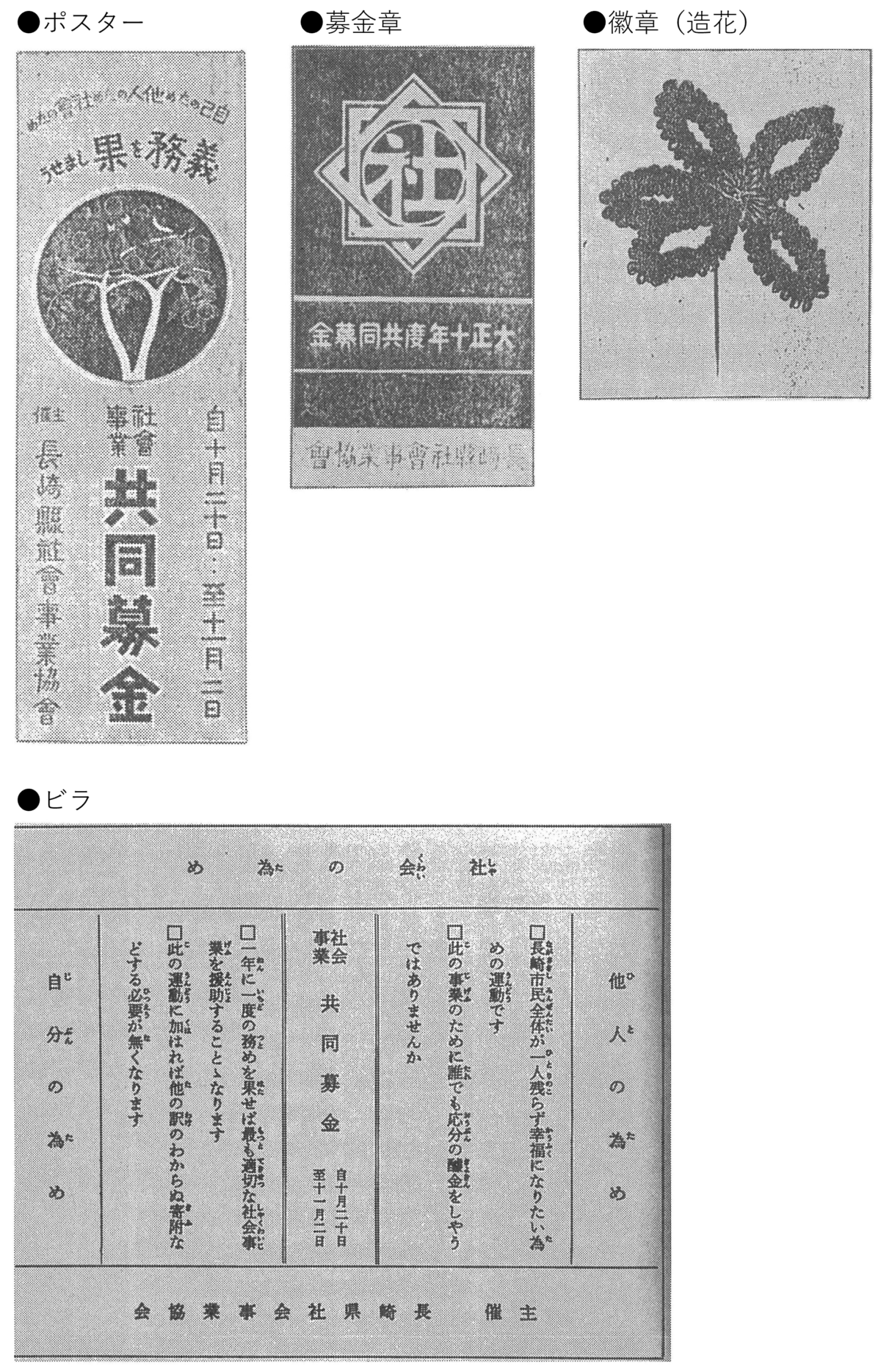

104年前の大正10(1921)年10月20日~11月2日までの2週間、長崎市において実施された活動が日本初の共同募金です。

当時の県知事の立案により、長崎県社協の前身である長崎県社会事業協会が主体となって、「社会事業に必要な資金集めの方法」として実施されました。

【当時の趣意書】

募金期間の開始前日には県庁において、長崎県社会事業協会会長である県知事から委員(募金奉仕者)への委嘱状が、長崎市内の衛生組長、方面委員(現在の民生委員)、婦人団体代表の514名に公布されました。

2週間のうち10月22日~24日の3日間は「社会事業デイ」として、街頭募金が行われました。このとき、10銭以上の寄付者には徽章の造花が配られましたが、その造花は社会奉仕の一つとして婦人団体の会員と女子中学生等が手作りしたものでした。

【日本初の共同募金で使われたもの】

この社会事業デイの3日間、市内の電鉄会社は、街頭募金に奉仕する婦人団体のために無料乗車券を発行して募金活動を援助したそう。この時代に民間企業による社会貢献が行われていたんですね。

2週間にわたって実施された共同募金の実績額は、37,319円3銭に及びました。

共同募金会の助成の目的

共同募金の助成の目的は、「助成を通じ、地域の課題解決を図るとともに、社会の新しい課題を発見し、問題解決の方法を探り、解決を担う活動主体の発見・育成や活動主体間のパートナーシップや活動への住民参加を促進し、地域に暮らす人々がともにたすけあい、安心して生活を送れるような地域社会づくりに寄与する」こと(中央共同募金会 共同募金助成方針より)。

これらは、社協の理念と合致するものです。緊密な連携を図り、相互の専門機能を生かして福祉コミュニティを実現するために、社協と共同募金会、長崎県社協と長崎県共同募金会は協働しています。

投稿日時|2025年8月28日14時34分